Our approach私たちの考え

能登半島地震での対応実績

今回の石川県での取り組み

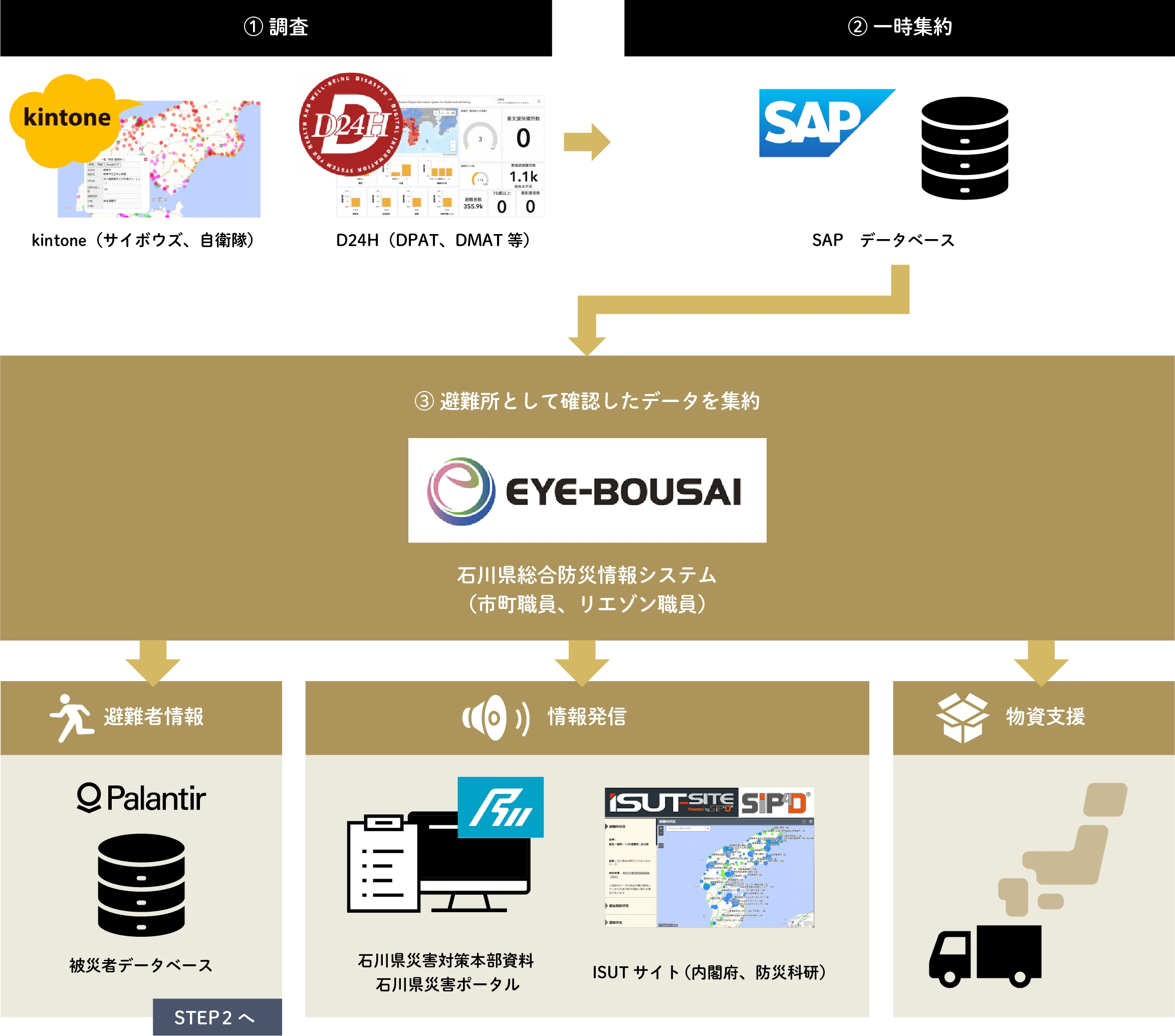

STEP1 避難所情報

漏れのない「避難所データ」(指定避難所、自主避難所、孤立集落 等)

場所と人数を特定

STEP2 避難者情報

避難所に紐づけた「避難者データ」収集(名前、住所、年齢、性別、連絡先 等)

支援対象を特定

STEP3 生活再建支援

迅速で効率的な支援・罹災証明の発行(書かない/行かない役所)

どこにいてもニーズに応じた支援

BDX拠点の設置

- 防災科研主力メンバーが1/4夜に石川県に入り、1/5から国の現地対策本部にISUTとして入る

- 1/7 江口らが県庁入り、副知事・デジタル推進を交えた協議実施

- 1/8 デジタル推進課執務エリア内にBDXとしての拠点を設置

課題

-

状況を把握するために、様々な場所に出向いて情報を収集する必要があった

取組

-

デジタル推進課の執務エリア内にBDXの拠点を設置

- 拠点での取り組み

-

デジタル推進課と毎朝定例実施

避難所情報は危機対策・NTTデータ関西など、被災者情報は社会福祉など、関係組織がデジタル推進課の拠点に参加して実施

BDXメンバーが常駐

リエゾンとしてメンバー間の情報連携

成果

デジタル推進課で関係者と情報を集約

STEP1、2の実現、STEP3以降の進行

避難所把握支援

課題

-

- 避難所情報が独自様式(EXCEL等) → 県職員が市長に出向き入力

- 複数のシステムで避難所を把握→重複が発生し、正確な数が把握できない

- 指定避難所以外の自主避難所が多数発生 → 避難所情報が一致しない

- 避難所名簿が入力できない → 避難者数の増減情報だけでは、人の移動が把握できない

取組

-

成果

-

- 避難所の数、位置情報を整理

- 正確な避難所情報基づいたサポートを実施可能に

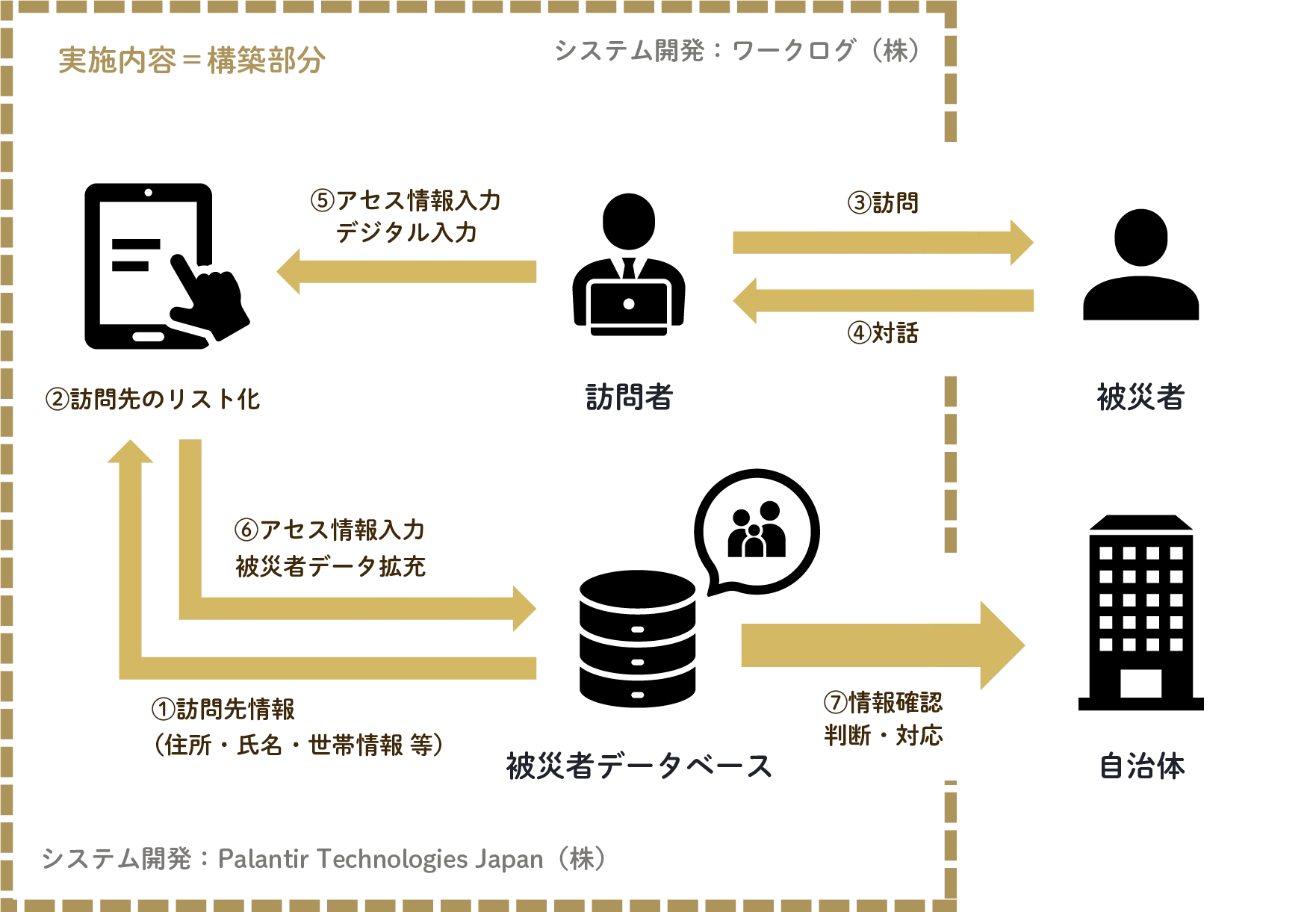

被災者訪問アセスメントのオンライン化支援

- 実施機関毎に異なっていた被災者訪問アセスメントの調査項目の統一化を支援

- 紙ベースで行われていたアセス情報入力をオンラインフォーム化(デジタル化)

- 各実施機関が収集・登録したアセス情報の集約・統合的把握を支援

課題

-

紙ベースでのアセス、各実施機関のアセス項目が不統一、アセス結果の統合的な把握が困難

取組

-

成果

-

- オンライン入力化、アセス実務の省力化

- アセス結果の統合→2025/3/21時点で約4,900件のデータ登録

- 被災者特性に応じた適切な支援

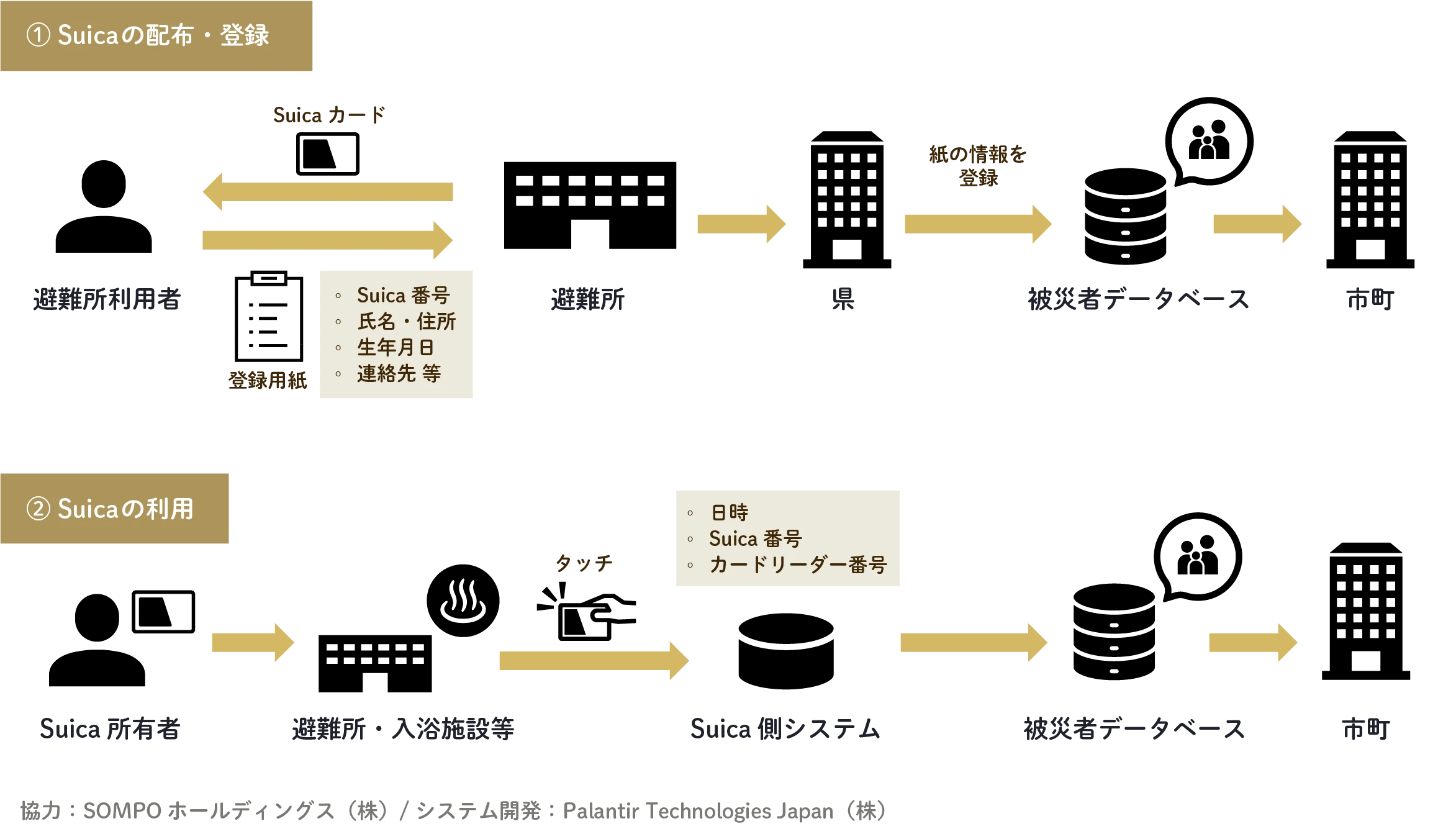

Suicaを活用した避難者情報の把握支援

- JR東日本の協力を得て、Suicaを活用した避難者情報把握のソリューションを開発

- 避難所での危機設置作業等も支援。志賀町の避難所にSuicaを先行配布・活用中

- 入浴施設の入浴用カードとしてもSuica配布・運用中(能登町・中野と町・七尾市・羽咋市・志賀町)

課題

-

- 行政職員も被災

- 被災者が広域的に避難

- 避難者情報の把握困難

取組

-

成果

-

- 避難者の所在や動きのトラッキング

- 避難者情報を個別かつ全体的に把握→2025/3/18時点で約8,000枚のSuicaを配布

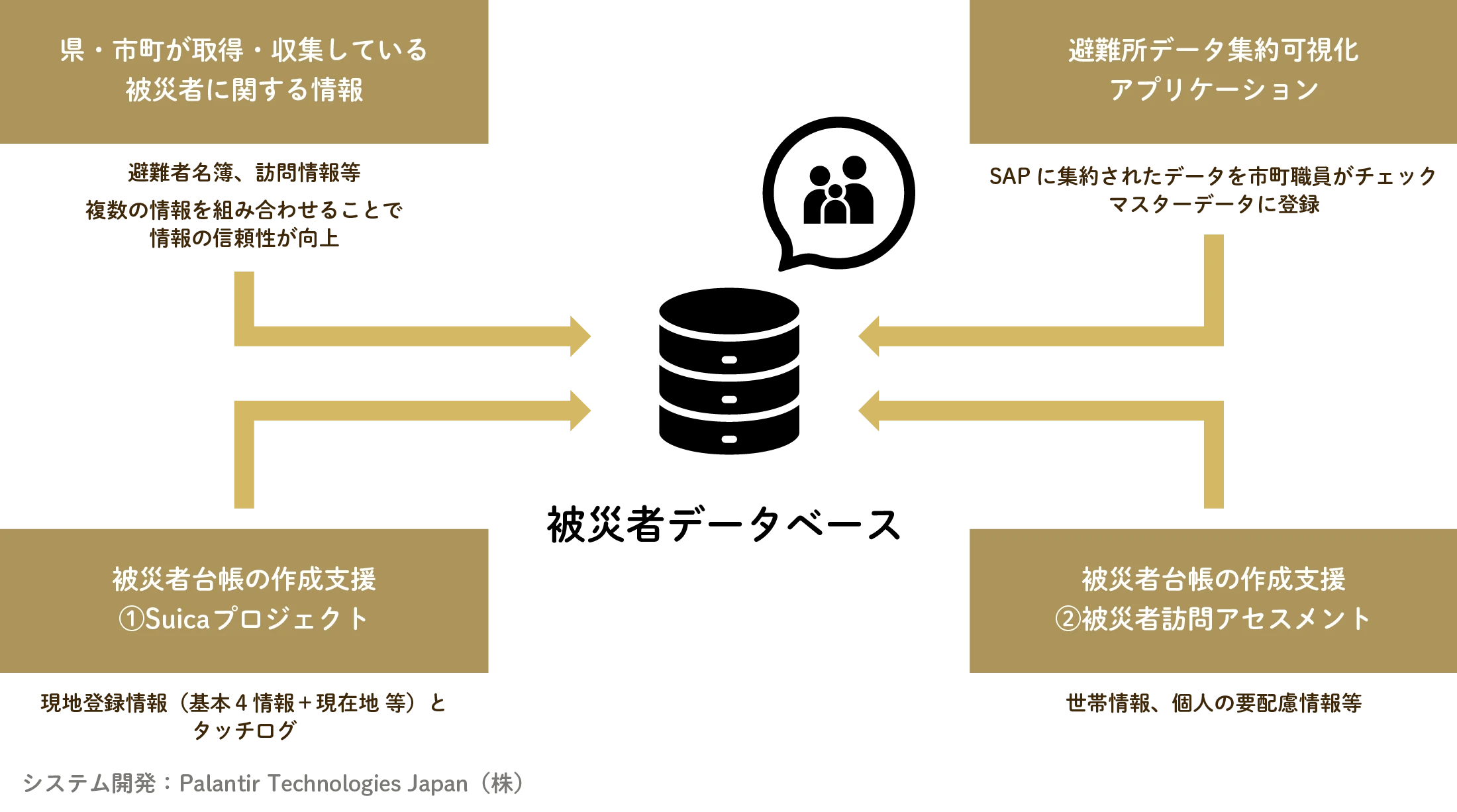

被災者データベースの構築支援

- 県は、特に被害が甚大な6市町の被災者台帳を支援するため被災者DBを構築中

- 県・市町保有の各種名簿、Suica活用による把握情報、被災者アセス情報などを集約・統合管理する被災者DB構築を支援。機能改善しつつ運用中

課題

-

- 様々な種類・形式の被災者情報が分散

- 集約・名寄せに多大な職員事務負担

取組

-

成果

-

被災者データベースによる各種被災者情報の集約・管理→合計10以上のシステム等からの被災者情報を名寄せ・統合(拡充中)