Our approach私たちの考え

目指す世界「救助が不要な世界」

防災DX:考え方の基本

- 特に豪雨災害等には、事前の避難が極めて重要

- 今はひとりひとりがスマートフォンというネットへ常時接続されている端末を持っていて、位置情報に応じた緊急避難情報(危険情報、避難場所情報やルート等)を個別に最適化された情報を提供出来る環境が整いつつある

すべては、人命を救うために

災害関連死を1人でも救うために何ができるか。いつ発災するかわからない状況で事前の準備が重要。

そのために目指すべきは 「救助が不要の世界」

そもそも該当者全員が事前に避難していれば、危機的状況になることはなく、救助は必要なくなる。

事前防災 → 災害予測 → 事前避難 → 被害把握 → 復興支援

事前防災の考え方は非常に重要。「未災コンセプト」。

デジタル化された社会だからこそ今できることがある

今までは荒唐無稽。デジタル化された社会で生み出される膨大なデータを駆使することで、1人でも死者を減らす。

そのために今こそ防災DXが必要。地震雷火事大雨等自然災害に限らず、軍事事象やテロ等にも有効になる。

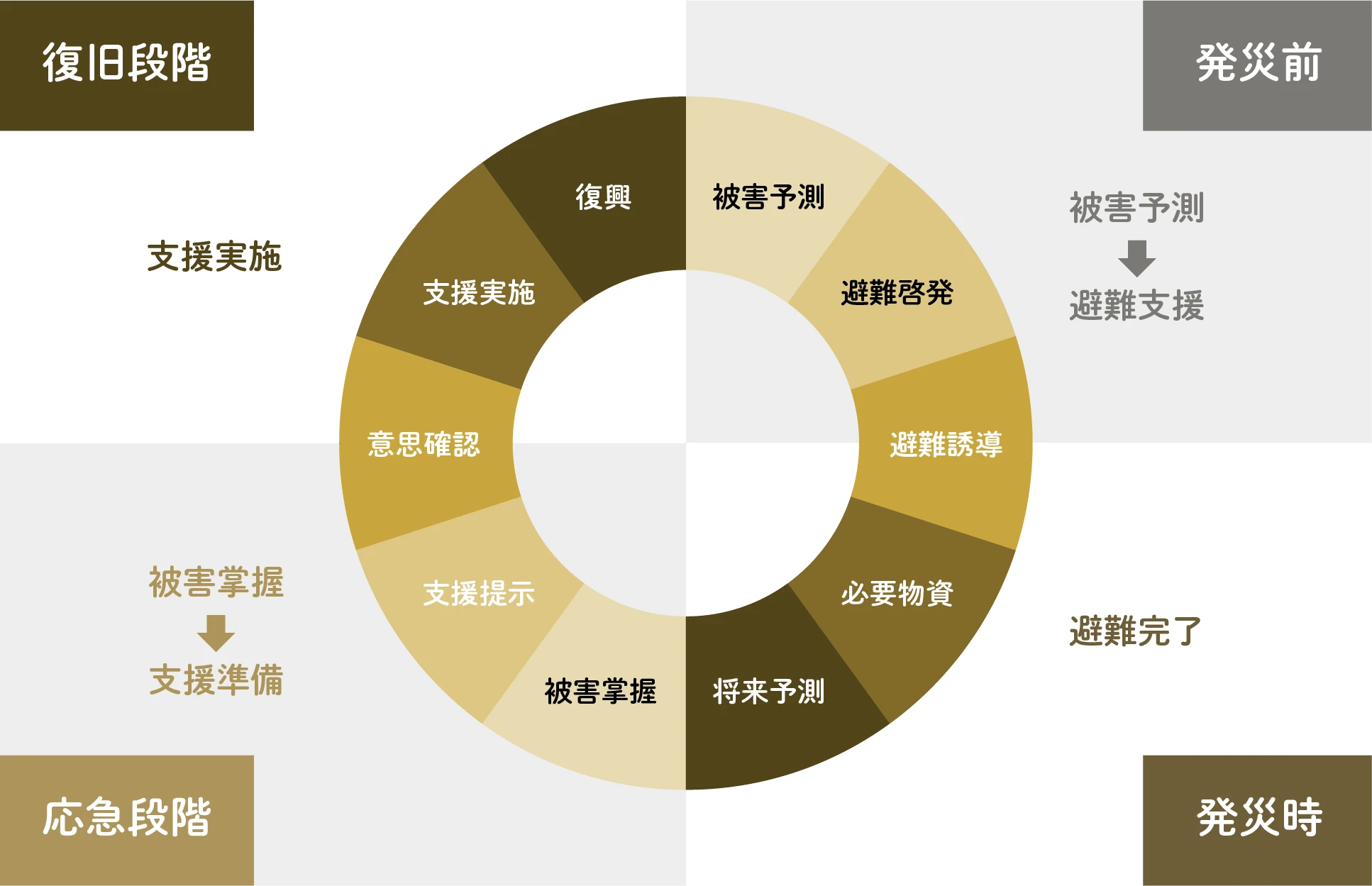

防災DX:デジタルがカバーすべき領域は全方位に

特に、被災前の事前防災としての被害予測等から、住民目線での発災後の復興まで一気通貫でのデジタル支援は極めて重要

- 災害予測

- 気象データや地震観測データからの被害予測は可能な世界に

- 避難啓発

- なぜ住民は避難しないのかを今一度真剣に考える必要がある

- 避難誘導

- 外出先等での被災にも対応可能な、個別に最適化された避難情報を配信

- 必要物資

- 物資のプッシュ配布だけではなく、避難所運営に伴う各種データが揃えばやれることが飛躍的に増える。例えば避難所滞在者の年齢男女構成等データがあれば、その避難所で必要になる物資品目と物資量は計算出来る。また住民基本台帳ベースでの避難所周辺の住民情報を用いて、避難所だけではなく、避難所周辺の必要量も計算し配布出来る。配布可能な物資量やロジ機能が潤沢に得られない可能性を考慮し、確保出来た物資をいかに効率的に配布するためにもデータが必要で、データを処理するシステム化は必須

- 将来予測

- 被災実態の迅速な把握は極めて重要。発災直後は”ざっくり”被災状況を把握。48時間を目処に被災地域全域の被災状況を把握し処理するためのデジタル化は必須

- 被害把握

- 72時間目処後、住民家財の被害把握を開始

- 支援提示

- そもそも罹災証明書の申請発行手続きが必要なのか再度検討すべき

- 意思確認

- 手続きの本分は、住民から行政への被災による援助の申し出であり。であれば被災実態調査よりも援助可能性の判断と受援意思の確認で足りるものと考えられる

- 支援実施

- 確実に誰も取り残さないために被災住民全員の支援実施を監視する仕組みが必須。そのためにも、避難所データ等発災直後の住民データは極めて重要

- 復興

- 復興開始までの期間を最短で進めるための大量な各種手続きと事務処理を被災地だけで処理するのでは無く、他地域を含めた援助体制が必要。そのためにもデジタル化は必須

防災DX:デジタルだからこそ出来るものは多い

復興支援に向けての支援手続き開始まで発災後一週間以内を目処に開始することを目指す

住民目線での災害対応を進めるためには、まず行政機関へのデジタルサポートを優先

発災前

(風水害等)

- 災害予測値居住者への警戒態勢呼びかけ

- 個別人への要避難情報の発信および最適避難所の案内

デジタルによって、住民個々の状況に合わせた避難情報の伝達を個人ダイレクトに発信が可能になる。

発災直後

(+地震)

- 発災直後(特に初動10分)において、被災地の被災状況を“ざっくり把握”

- 避難者への避難情報と最適避難所の案内

災害対応に関する指示をいち早く的確に行うことが出来るようになる。刻々と変化する状況を把握することが可能。

発災後数日

- 避難所運営に関するデータ収集

- 避難者への最大限のケアに必要な情報収集とその情報に伴う対処

避難所の状況がデータとして把握出来れば、物資等の輸送配置が最適化出来る。当然ニーズ把握も。

発災後1週間

- 被災者への災害復興支援制度等の情報提供

- 支援手続きのデジタル化

個別の被災者毎に適切な支援情報の伝達と、取り残された人がいないかの確認が可能。

昼間は地域の復旧作業を行っており、行政機関へ行くのは負担。夜間深夜でも手続きが行えるのが理想。