Our approach私たちの考え

解決すべき災害現場の課題

DXによる災害対応:解決すべき課題

- 全ての災害に有効な対策を事前に行い尽くすことは不可能という前提

令和6年能登半島地震で起きたこと

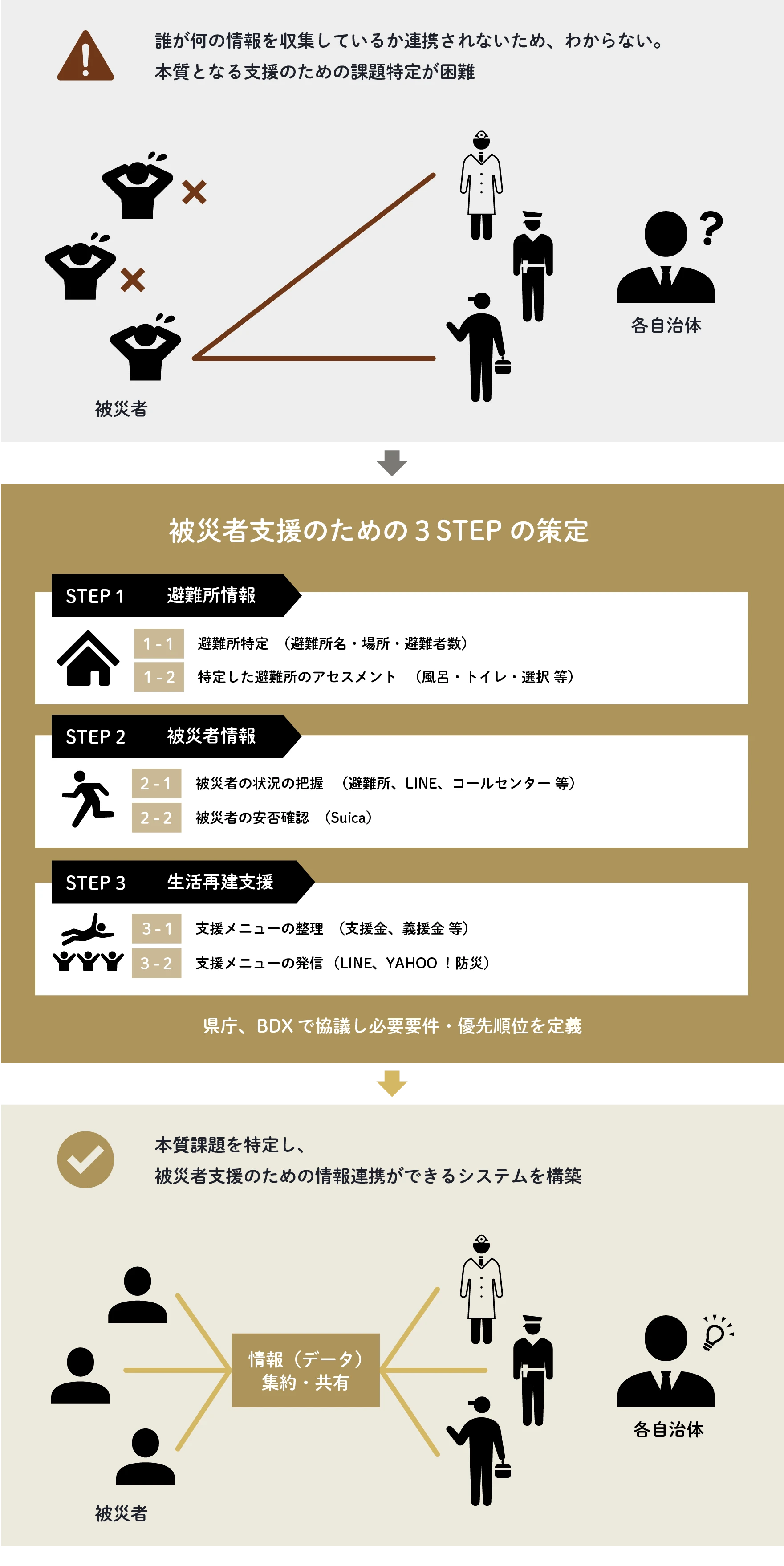

災害時には様々な機関が動き個別に情報を収集し混乱要因に。

データも散財しており、状況の把握やデータの所在、連携に苦心することに。

ともかく現場で必要とされるデータがそもそもないか個別のシステムに依存。

infomationからDataに。DataからIntelligenceへ ←目指すも未完

現状市町村ごとに様々なシステムが稼働しているが、これらを全てデータをつなぎこむことは現実的には難しく、費用対効果は低いのも事実。

災害時に使えるデータを各地で動いているシステムから回収してつなげていく作業は、人手でやることが現実解か。

防災DX:能登で経験したデジタル対応に支障が出る要素

1:デジタルスキルを持つ人材が現地に居ない

- 特に地方部の被災基礎自治体には、デジタルスキルを持つ人材が枯渇している。ましてやデータを取り扱える人材は皆無。

- そもそも被災地であるため、自治体職員自体が被災者。職員の稼働は平常時の1/5程度まで落ち、デジタルに人員を割く余裕は無い。

刻々と変わる末端被災地からの状況情報がデジタル化されていないため、アナログ→デジタル変換が必要

2:データを利用出来る環境が現地に無く、首長等にデータを基にした状況を報告出来る人材も居ない

- 平時稼働の情報システムがあるケースがあるが、データ化されてない、且つ環境上、すぐに現地でデータ整備ができない。

- 災害発生時は様々な現実業務に忙殺され、データの利用まで手が回らず、結果EBPMは後回しに。

EBPMのEが、Evidenceではなく、EpisodeやEmotionalに。結果支援の抜け漏れや偏りが発生

3:災害時の官民連携コーディネーション機能が無い

- 災害時には民間企業等から、被災地へのソリューションの提供申し出が大量に来る。

- 災害時には被災自治体は、デジタル支援を必要とするが、何が使えるかの真贋判定能力や、導入に向けての調整等の能力は無い。

この支援側と受援側のコーディネーターたる中間調整組織の不在

4:データやデジタルソリューションの調達に向けての調整、事務等が出来ない

- 民間企業が持つデータで災害時に有益なものは多々ある。無償提供の申し出があってもデータの受け渡しまで調整等で時間がかかり時期を逃す。

- そもそも被災自治体には外部サービスの調達事務まで被災自治体側が手が回らないのが現状。

故に無償提供でのみ実施実績が積み上がり、正当な調達に至らない

能登半島地震対応での経験を基に、災害対応が出来るデジタル人材を被災地へ送り出し、災害対応のDX化を本格的に加速させたい。

これらの課題解決には 防災DXの推進が不可欠

現実には被災自が治体の職員は当然ながら大多数は被災者という当たり前の前提を基に対応を考えるべきだが、現状の被災対応は被災地基礎自治体が行うことが大前提になっている。ただでさえ少ないデジタル人材が他の災害対応業務に忙殺されるのは当然

解決すべき課題設定の論拠

防災DX官民共創協議会として、能登半島地震とその後の豪雨災害において現地デジタル支援に赴いた経験からの課題設定であること

- 発災後1月7日に現地入りし、石川県知事、副知事、危機管理監と面談し、初の災害時の官民連携でのデジタル支援組織を現地に設置した経験

- 8日には、石川県庁デジタル推進課と民間企業から派遣されたメンバーと共に拠点を設置し、デジタル支援に関する連携を開始した経験(東京海上日動、損保ジャパン、SAP、デロイト、PwC、NEC、NTTデータ、三菱総研、IOデータ、スペクティ、ウエザーニューズ、LINEヤフー等)

- 新たに避難所管理システム、広域統合被災者データベース、安否確認システム、被災者アセスメントデータ集約システム等を構築した経験

- 散在するシステムにバラバラに管理されていたデータの統合、多種多様な民間企業のデジタル支援申出の整理と被災自治体への調整等の経験